Nicht erst seit der Vergabe der Fußball-WM an Rußland (WM 2018) und Quatar (WM 2022) wird deutlich, dass es zu einfach ist zu glauben, Sport sei nur Sport. Vielmehr befindet sich ein sportliches Großereignis immer wieder in einem spannungsgeladenen Verhältnis zum politischen Umfeld und zum gesellschaftlichen Kontext. Nicht erst seit Olympia 1936 werden sportliche Großereignisse in den Dienst einer ideologischen oder politischen Botschaft gestellt. Zuweilen bekommt der Sport, wie etwa in der DDR, die Funktion, die Existenz eines ganzen Staates zu legitimieren. Oder es geht der Maximierungsideologie folgend vorwiegend um kommerzielle Absichten. Genügend Gründe jedenfalls, die laufende Fußball-WM in Quatar nicht gänzlich unbedacht zu genießen…

Im Gegensatz dazu kann ein sportliches Ereignis auch sehr positive Wirkung entfalten oder gar, zumindest zeitweise, friedensstiftend wirken – dies ist ja etwa auch die Idee von Olympia.

Die Ausstellung des Zusatzkurses Geschichte (Q2) zeigt im Rahmen von „Momente der Geschichte“ im PZ anhand von fünf Fußball-Weltmeisterschaften, wie der vermeintlich zweckfreie Fußball in der ein oder anderen Weise instrumentalisiert wurde oder, wie 2006, durchaus auch positive Wirkung entfalten konnte.

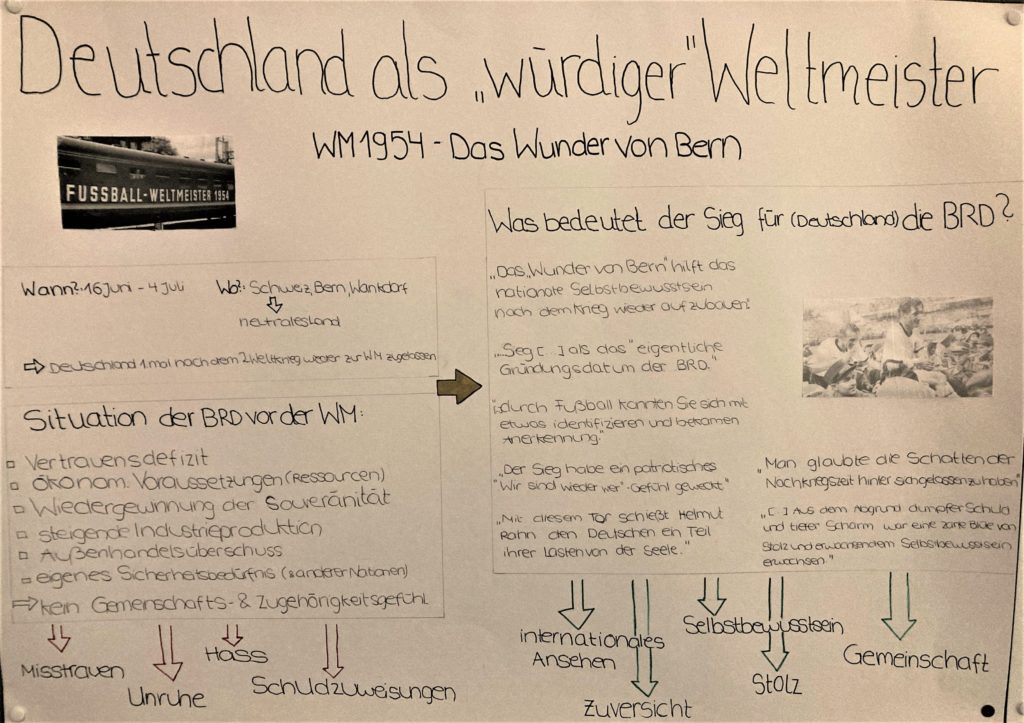

WM 1954 – Deutschland, ein „würdiger“ Weltmeister?

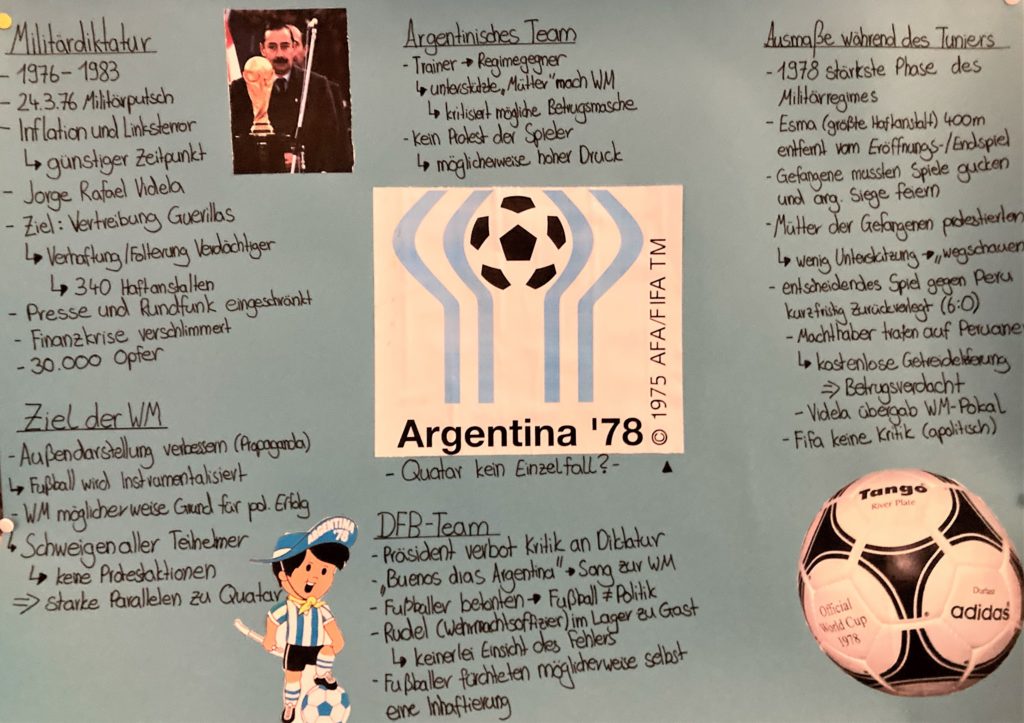

WM 1978 – Argentinien, ein „guter“ Gastgeber?

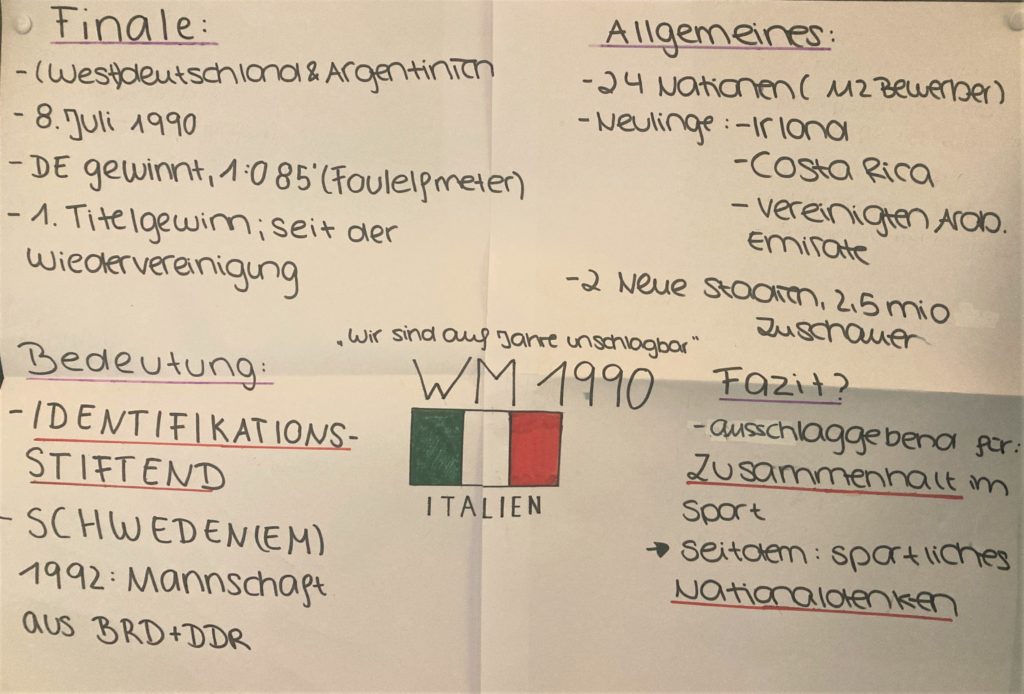

WM 1990 – Deutschland nach der Wiedervereinigung „auf Jahre unschlagbar?“

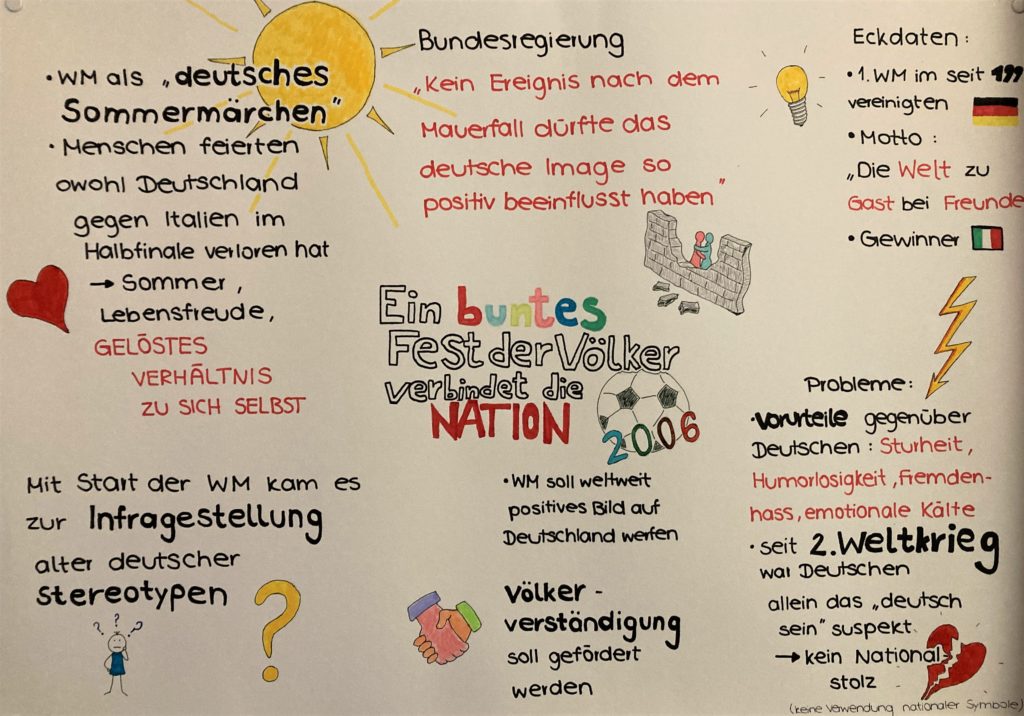

WM 2006 – Deutschland, ein buntes Fest der Völker verbindet die Nation?

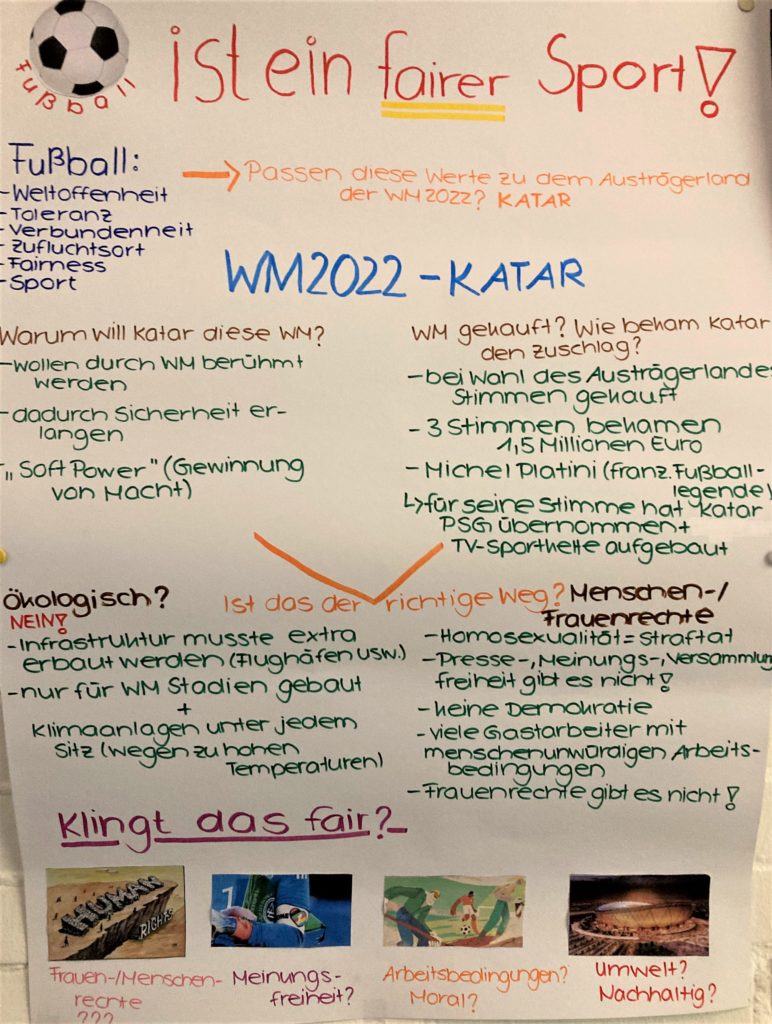

WM 2022 – Quatar, eine „faire“ WM?

WM 1990 in Italien – Deutschland wird Weltmeister (Magdalena Schröder)

WM 1990 in Italien – Deutschland wird Weltmeister (Magdalena Schröder)